カウンセラーを探す

使い方

よくある質問

カウンセラーを探す

使い方

よくある質問

ボトルボイス編集部です。

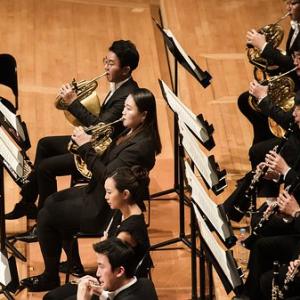

この時期、ベートーベンの交響曲第九番、喜びの歌を

いろいろなところで聴き、年末を感じる事も多いですね。

ベートーベンの数ある楽曲の中で、なぜこれほどまでに

この交響曲第九番、喜びの歌は人の心に感動を生み出すのでしょうか。

このベートーベンの交響曲第九番、

有名な「喜びの歌」は第四楽章ですが、

他の三楽章については聞いたことがない、

覚えていないという方も多いのではないでしょうか。

交響曲第九番では、第三楽章までは従来のクラシック音楽の

集大成のような形式で作曲されていますが、

第四楽章では、

「このような音楽ではなく、もっと楽しい喜びに満ちた歌を歌おう」

というソロの歌唱から始まり、あの有名な喜びの歌の合唱へとつながります。

クラシックの楽聖と言われ、多くの感動的な曲目を作曲してきたベートーベンが、

最後の交響曲の最後の楽章で人の声を取り入れたというのは、

人の声が持つパワーを改めて感じさせるエピソードですね。

年末の風物詩である喜びの歌を聴いた時、

人の声が生み出す感動の力を思い出してみてください。

ボトルボイス編集部